遺産相続をすることになって「相続登記」や「遺産分割協議書」という言葉を初めて耳にしたという人は多いでしょう。

相続登記について、具体的な手続きや必要書類はどんなものなのかがわからないと不安になりますね。

特に、「遺産分割協議書」という書類が本当に必要なのか、疑問に感じることは多いようです。

そこでこの記事では、相続登記で遺産分割協議書が必要となるケースについてお伝えします。

さらに遺産分割協議書の役割や作成の流れまで、相続の専門家である司法書士がわかりやすく解説します。

相続登記や遺産分割協議書について、知っておきたい知識をぎゅっとまとめてご紹介するので、ぜひ最後までお読みください。

遺産分割協議書とは?

相続が発生すると、故人の残した土地や建物、預貯金といった財産は、まず法定相続人全員の共有状態になります。

この共有状態を解消し、それぞれの財産を誰がどのように取得するかを具体的に決めるのが「遺産分割協議」です。

そして、協議で合意した内容を法的に証明するために作成されるのが「遺産分割協議書」なのです。

特に、不動産の相続登記を行う際には、この遺産分割協議書が不可欠となるケースが大多数を占めます。

遺産分割協議書はなぜ必要?

相続人が複数いる場合、故人の財産をどのように分割するかは、全員の合意がなければ先に進められません。

口頭での約束だけでは、後になって「言った」「言わない」の争いになったり、内容を忘れてしまったりするリスクがあります。

遺産分割協議書を作成することで、誰がどの財産をどれだけ取得するのかを明文化し、相続人全員の署名と実印を押すことで、その内容を法的に確定させることができます。

遺産分割協議書があれば、不動産の相続登記や預貯金の名義変更など、さまざまな相続手続きをスムーズに進めることができるため、重要な役割を果たしていると言えるでしょう。

遺産分割協議書が必要な主なケースは3つ

遺産分割協議を行い、遺産分割協議書の作成が必要となるケースは、主に次の3つがあります。

- 遺言書がなく、相続人が複数いる場合

- 法定相続分(民法で決まっている分け方)と違う分け方をする場合

- 相続トラブルを防ぎたい場合

それぞれ見ていきましょう。

遺言書がなく、相続人が複数いる場合

故人が遺言書を残していなかった場合、相続人全員で遺産の分け方について話し合い、「誰が」「何を」「どれだけ」相続するのかを具体的に決める必要があります。

この話し合いを遺産分割協議といい、その合意内容を明確にするのが遺産分割協議書です。

不動産の相続登記を行う際や、銀行預金の解約・名義変更を行う際には、この遺産分割協議書が法務局や金融機関に提出を求められます。

また、たとえ遺言書があったとしても、遺言書に記載されていない財産があったり、遺言書の内容と異なる分け方を相続人全員が望む場合は、その部分について改めて遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する必要があります。

遺産分割協議書を作成しておけば、将来的なトラブルを防ぎ、スムーズに手続きを進めることができます。

法定相続分(民法で決まっている分け方)と違う分け方をする場合

民法で定められた「法定相続分」とは異なる割合で遺産を分けたい場合、遺産分割協議書が必須となります。

法定相続分とは、民放で定められた相続人の取り分のことで、例えば配偶者と子が相続人の場合はそれぞれ2分の1ずつ、というように割合が決まっています。

法定相続分の基本的な割合は次のとおりです。

| 相続人の組み合わせ | 配偶者の相続割合 | その他の相続人の相続割合 |

| 配偶者のみ | 全部 | なし |

| 配偶者と子 | 1/2 | 子全員で1/2 (人数で均等に分ける) |

| 配偶者と直系尊属(親など) | 2/3 | 直系尊属全員で1/3 (人数で均等に分ける) |

| 配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | 兄弟姉妹全員で1/4 (人数で均等に分ける) |

しかし、ご家庭の事情によっては、特定の相続人に多くの財産を継がせたい、あるいは特定の不動産を特定の相続人が全て取得したいといった希望があることも少なくありません。

このような、法定相続分とは異なる方法で遺産を分ける合意をした際には、その内容を明確に記した遺産分割協議書を作成する必要があります。

相続トラブルを防ぎたい場合

相続人が複数いるケースでは、口頭での合意だけでは「言った」「言わない」といった水掛け論や、「そんな約束はしていない」といった誤解が生じやすく、これが原因で親族間の関係が悪化するケースも少なくありません。

特に、不動産の相続登記や預貯金の名義変更など、金銭が絡む手続きにおいては、認識のズレが大きな問題に発展する可能性があります。

そこで、遺産分割協議書を作成し、相続人全員で合意した内容を明確に文章化しておくことで、後々の争いを劇的に減らすことができます。

全員が署名・実印を押すことで、その合意内容が法的に確定し、将来にわたっての安心材料となるため、遺産分割協議書は円満な相続を実現するための重要なカギとなるのです。

遺産分割協議書がいらないケースとは?

すべての相続において遺産分割協議書が必要となるわけではありません。

状況によっては、遺産分割協議書を作成しなくても、相続手続きを進められるケースがいくつか存在します。

遺産分割協議書が不要となる主なケースは、以下の4つです。

- 相続人が1名のみの場合

- 遺言書の内容どおりに遺産を分割する場合

- 法定相続分どおりに遺産を分割する場合

- 家庭裁判所で調停や審判となる場合

これらのケースに当てはまる場合、遺産分割協議書を作成する手間を省き、スムーズに相続手続きを進めることが可能になります。

それぞれのケースを順番に詳しく見ていきましょう。

相続人が1名のみの場合

遺産分割協議書は、複数の相続人がいる場合に、誰がどの財産をどれだけ受け継ぐかを取り決めるために作成される書類です。

そのため、相続人が最初から一人しかいないのであれば、故人の財産を分け合う必要がありません。

相続人が1名のみのケースでは、遺産の所有権をすべて唯一の相続人が相続することが明らかであるため、遺産分割協議自体を行う必要がないのです。

したがって、不動産の相続登記をする際や、銀行預金の名義変更などを行う際も、他の相続人の同意を得る必要がなく、遺産分割協議書の提出を求められることもありません。

手続きは、ご自身の戸籍謄本や印鑑証明書などの必要書類を準備するだけでスムーズに進められます。

遺言書の内容とおりに遺産を分割する場合

故人が生前に作成した遺言書は、故人の財産の分配に関する意思を示す重要な法的書類です。

特に「公正証書遺言」のように法的に有効性が高い遺言書がある場合、相続人全員で改めて遺産分割協議を行う必要はなく、遺言書に記載されたとおりに相続手続きを進めることができます。

しかし、以下のような場合には、遺産分割協議書の作成が必要となることがあります。

遺言書に記載されていない財産が見つかった場合

遺言書に書かれていない財産があった場合、その部分については別途、遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成して分割方法を定める必要があります。

相続人全員が遺言書の内容と異なる分割に合意した場合

たとえ遺言書があっても、相続人全員が話し合い、遺言書の内容とは別の方法で遺産を分けることに合意した場合は、その合意内容を記した遺産分割協議書を作成しなければなりません。

遺言書自体が無効となった場合

遺言書が法律で定められた形式を満たしていなかったり、意思能力がないと判断され、遺言書が無効になったりする場合は、原則として遺産分割協議書の作成が必要になります。

※ 意思能力とは

遺言書の内容や効力を理解できる能力のこと

これらのケースに該当しない限り、遺言書の内容に基づいて不動産の相続登記などを進めることができます。

家庭裁判所で調停や審判となる場合

相続人全員での遺産分割協議がどうしても合意に至らない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることが可能です。

調停では、裁判所の調停委員が間に入り、相続人同士の話し合いを促し、合意形成を目指します。

なお、調停でも解決しない場合は、最終的に裁判所が遺産分割の方法を決定する「審判」に至ります。

家庭裁判所での調停や審判の法的効力を下表にまとめました。

| 調停が成立した場合 | ・合意内容は裁判所によって「調停調書」として作成される ・調停調書は、遺産分割協議書と同じ効力を持つ ・不動産の相続登記や預貯金の名義変更など、すべての相続手続きに利用できる |

| 調停でも解決せず、審判となった場合 | ・審判によって決定された内容は「審判書」としてまとめられる ・「審判書」は遺産分割協議書と同じ法的効力を持つ ・不動産の相続登記や預貯金の名義変更など、すべての相続手続きに利用できる |

このように、裁判所が関与して遺産分割が決定された場合は、その結果を記した公的な書類が遺産分割協議書の代わりとなるため、手続きがスムーズに進められます。

相続登記とは?

不動産は、たとえ相続によって所有者が変わっても、法務局の登記簿にその変更が反映されない限り、外部からは誰が真の所有者であるかを知ることができません。

この状態では、不動産の売買や担保設定、さらには賃貸といった活用が困難になります。

しかし、相続登記を行うことで、登記簿上の名義が新しい所有者である相続人へと書き換えられ、その所有権を公に示すことができるようになるのです。

この手続きは、遺産分割協議書が必要となるケースが多く、相続手続きの中でも特に重要な位置を占めています。

相続登記はなぜ必要?

故人名義の不動産を相続人の名義に変更することで、相続人がその不動産の正当な所有者であることを法的に証明できます。

相続登記をしておけば、将来的な親族間や第三者との所有権争いを未然に防ぎ、安心して不動産を所有できます。

また、相続した不動産を売却したり、賃貸に出したり、担保に入れたりするには、名義が相続人になっていなければ手続きを進めることができません。

相続登記を完了させることで、不動産を相続人の意思で自由に活用できるようになります。

2024年(令和6年)4月1日からは相続登記が義務化

正当な理由なく申請を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。

2024年4月以降の相続は3年以内に、すでに相続した場合も「相続を知った日から3年以内」または「施行日から3年以内」のいずれか遅い日までに相続登記が必要です。

ここで注意したいポイントは、令和6年3月までに相続した不動産も対象であることです。

法的な義務であり自身の権利を守るためにも、早めに相続登記を済ませましょう。

遺産分割協議書の作成手順

遺産分割協議書を作成する際のおおまかな流れは、次のようになります。

- 遺言書の確認

- 相続人の確定

- 相続財産の確定

- 遺産分割協議を行う

- 合意内容を記載した遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書は、相続人全員の合意なくしては有効なものとなりません。

そのため、作成に取り掛かる前に、いくつか重要なステップを踏む必要があります。

これらの手順を省くと、せっかく作成した遺産分割協議書が無効になってしまったり、後からやり直しが必要になったりするため、慎重に進めましょう。

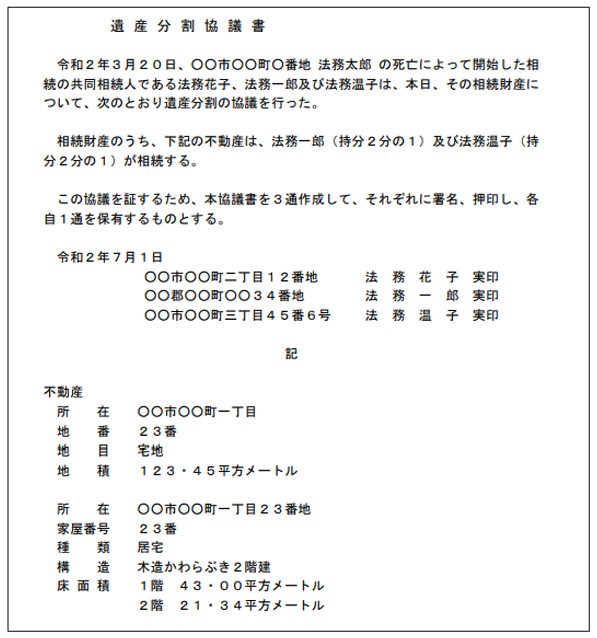

遺産分割協議書の作成方法

後々のトラブルや相続登記手続きで困らないよう、正確に作成しましょう。

遺産分割協議書に記載すべき主な事項を下表にまとめました。

| 記載すべき事項 | 具体的な内容など |

| 被相続人の氏名と死亡年月日 | 誰の遺産についての協議か明確に記す |

| 遺産分割の内容への相続人全員の合意 | 全員が内容に同意している旨を明記する |

| 相続財産の具体的な内容 | ・不動産であれば所在、地番、地目、地積、家屋番号、種類、構造、床面積などを登記簿謄本通りに記載

・預貯金であれば金融機関名、支店名、預金種別、口座番号などを正確に記載 |

| 相続人全員の氏名、住所、および実印の押印 | 相続人全員が内容に同意し、署名・実印を押す |

手書きでもパソコン作成でも構いませんが、パソコンで作成した場合でも、相続人の氏名と住所は必ず自署し、実印を押印しましょう。

ご自身で作成する際は、法務省の公式サイトなどで公開されている遺産分割協議書のひな形を参考にすると良いでしょう。

正確な遺産分割協議書の作成は、スムーズな相続登記のために欠かせないステップです。

遺産分割協議書は何通作成するの?

相続人が複数いる場合でも、遺産相続協議書は1通作成します。

しかし、遠方に住む相続人がいる場合など、この書類を郵送で回していくとなると、時間や手間がかかり、紛失や破損のリスクも伴います。

このような場合に活用できるのは、「遺産分割協議証明書」です。

それぞれの相続人が、遺産分割協議で合意した内容に間違いがないことを個別に証明するための書面のこと

遺産分割協議証明書は、合意内容を記した同じ書面を相続人の人数分作成します。

それぞれの書面に各相続人が署名・実印を押印すれば完成です。

パソコンで作成したものを各相続人に郵送し、各自が署名・押印のうえ、印鑑証明書と一緒に返送してもらえばよいため、大幅な時間短縮と手続きの効率化が図れます。

この遺産分割協議証明書は、法務局での相続登記や金融機関での預貯金解約など、各種相続手続きにおいて通常の遺産分割協議書と同様に利用できます。

相続登記や遺産分割協議書で困ったときは司法書士へ相談を

相続手続きは、法律や専門知識が必要な場面が多く、不慣れな方がご自身で進めると、時間も手間もかかり、時には思わぬ落とし穴にはまってしまうこともあります。

司法書士は、不動産の相続登記や遺産分割協議書の作成において、豊富な経験と知識を持っています。

複雑な戸籍の収集から始まり、遺産分割協議書の正確な作成、そして法務局への相続登記申請まで、一連の手続きをすべて任せることができます。

これにより、相続にかかる膨大な手間や精神的な負担から解放され、ご自身の貴重な時間を他のことに使えます。

また、身近な法律家として、将来的なトラブルを回避するための法的なアドバイスも受けられるため、安心して手続きを進められるでしょう。

まとめ

遺産分割協議をする際には、相続人全員が参加し合意することが絶対条件です。

また、2024年(令和6年)4月より不動産を相続した際には相続登記が義務化され、遺産分割協議書の重要性は増しています。

「相続財産はどういうものかわからない」「遺産分割協議書を作成するときはまず何をしたいい?」など、相続でお困りのときはCOMMON事務所へお気軽にご相談ください。

経験豊富な司法書士が、あなたの相続手続きを全力でサポートします。